ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ СЕЛЕЗЕНКИ

Лучевая анатомия органов брюшной полости

- Нормальная анатомия селезенки

- Ультразвуковая анатомия селезенки

- КТ-анатомия селезенки

- МРТ-анатомия селезенки

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ СЕЛЕЗЕНКИ

Селезенка располагается в брюшной полости, занимая задненаружный отдел левой подреберной области, между диафрагмой и желудком. Положение селезенки не постоянно. К грудной клетке селезенка прилежит в области, ограниченной IX и XI ребрами, располагаясь продольной осью параллельно им.

В селезенке различают две поверхности: выпуклую диафрагмальную (наружную) и вогнутую висцеральную (внутреннюю). На последней находится продольная борозда — ворота селезенки, где располагаются сосуды и нервы. Диафрагмальная и висцеральная поверхности разделены краями — верхним и нижним. Края и поверхности селезенки сходятся, образуя концы — передний (обращенный вниз и вперед клевой реберной дуге) и задний (направленный вверх и назад к позвоночнику). Селезенка граничит вверху, сзади и снаружи с диафрагмой, отделяющей ее от левого легкого, спереди и медиально — со сводом и телом желудка, медиально и сзади—с левой почкой и иногда с левым надпочечником, снизу — с поперечной ободочной кишкой, диафрагмально-кишечной связкой и хвостом поджелудочной железы. Селезенка почти полностью, за исключением ворот, покрыта брюшиной. Под серозной оболочкой расположена соединительно-тканная капсула, которая содержит эластические и гладкомышечные волокна.

От нее в толщу селезенки направляются тяжи, анастомозирующие между собой и образующие перекладины (трабекулы), которые составляют основу селезенки. Между трабекулами находится пульпа селезенки, которая представляет собой ретикулярную ткань, выполненную форменными элементами крови — лимфоцитами и лейкоцитами (белая пульпа) и эритроцитами (красная пульпа). Кровь поступает в селезенку по селезеночной артерии, оттекает по селезеночной вене. Форма и размеры селезенки вариабельны и непостоянны, что связано в основном с ее кровенаполнением.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ СЕЛЕЗЕНКИ

При ультразвуковом исследовании для оценки размеров селезенки используют измерение ее длины (расстояние между передним и задним концами), ширины (расстояние между верхним и нижним краями) и толщины (расстояние между наружной и внутренней поверхностями на уровне ворот). Сведения о средних размерах селезенки в зависимости от возраста представлены в табл. 11.4.

Таблица 11.4 Средние размеры селезенки в зависимости от возраста

| Возраст | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |

| Новорожденные | 50 | 30 | 10 |

| 1 ГОД | 70-80 | 40 | 20 |

| 8 лет | 80 | 50 | 20 |

| 12 лет | 100-110 | 60 | 25 |

| Взрослые | 100-120 (до 140) | 70-80 | 30-50 (до 60) |

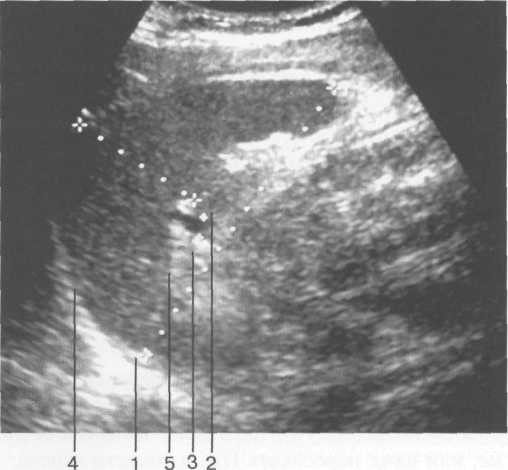

Рис. 11.23. УЗИ селезенки, продольное сканирование.

1 — длина селезенки; 2 — толщина селезенки; 3 — селезеночная вена в воротах селезенки; 4 — верхняя (диафрагмальная) поверхность; 5 — нижняя поверхность.

Для изучения размеров селезенки (в том числе в динамике) предложено определять селезеночный индекс, величина которого является произведением расстояния от ворот селезенки до ее переднего полюса и толщины органа на уровне ворот. В норме селезеночный индекс не превышает 20 см2.

Селезеночная вена в норме визуализируется в виде анэхогенной полосы, диаметр ее не зависит от возраста, но обычно не превышает 7 мм.

Паренхима селезенки имеет однородную мелкозернистую структуру, обладает эхогенностью ниже печени, но несколько выше чем у коркового вещества почки. Капсула селезенки представлена в виде линейного гиперэхогенного слоя, интенсивность которого увеличивается с возрастом за счет склерозирования, что особенно заметно у пациентов старше 60 лет (рис. 11.23).

КТ АНАТОМИЯ СЕЛЕЗЕНКИ

Брюшинный покров селезенки при КТ не дифференцируется. Фиброзная капсула селезенки тесно сращена с покрывающей ее висцеральной брюшиной снаружи. Разделить брюшину и фиброзную капсулу, так же как отделить фиброзную капсулу от паренхимы органа, невозможно. Наружная поверхность селезенки прилежит к реберной части диафрагмы.

В норме селезенка проецируется между IX и XI ребрами и соответствует уровню Thx_X[.

Форма селезенки индивидуальна и может меняться с возрастом. Различают два основных варианта ее формы: овальную (короткую и широкую), которая чаще встречается у детей, и длинную (узкую), наиболее характерную для взрослых.

На внутренней поверхности селезенки, в центральной ее части, по продольной оси находятся ворота селезенки длиной 50—60 мм и шириной 20—30 мм.

КТ исследование селезенки проводится, как правило, при исследовании брюшной полости и забрюшинного пространства. За 15—20 мин до исследования пациент выпивает 200 мл 3% раствора контрастирующего препарата и еще 200—300 мл — непосредственно перед ним. Исследование выполняют в краниокаудальном направлении — от Th]X до ThXI1 грудного позвонков при толщине срезов 8 мм и томографическом шаге 10 мм.

По мере выполнения срезов в каудальном направлении, размер изображения селезенки увеличивается и достигает максимума на уровне ThXI.

Максимальная длина селезенки составляет 100 мм и измеряется между передним и задним концами. Толщина органа может достигать 50 мм и определяется между наружной и внутренней поверхностями на уровне ворот.

Контуры селезенки обычно ровные четкие, структура гомогенная, плотность колеблется от 40 до 50 HU.

На более каудальных сканах изображение селезенки постепенно уменьшается и исчезает на уровне середины левой почки (нижний край ThXII).

Селезеночная вена образуется в области ворот селезенки из многочисленных вен, выходящих из пульпы селезенки. Эти мелкие веточки при КТ, как правило, не дифференцируются. От ворот селезенки вена направляется вправо параллельно заднему контуру ПЖ, располагаясь ниже одноименной артерии. Она пересекает переднюю поверхность аорты тотчас над верхней брыжеечной артерией и сливается с верхней брыжеечной веной, образуя воротную вену.

На аксиальных срезах селезеночная вена определяется в виде ровной четкой поперечной полосы по заднему контуру ПЖ. Она может проходить вдоль края ПЖ, частично в ее паренхиме, или даже пересекать ПЖ в области хвоста.

Основным источником кровоснабжения органа является селезеночная артерия. В большинстве случаев она отходит от чревного ствола, являясь самой крупной его ветвью.

Селезеночная артерия располагается позади верхнего края тела ПЖ, затем над ним, а на границе тела и хвоста переходит на переднюю поверхность железы и входит в поджелудочно-селе-зеночную связку, которая не видна при КТ. Диаметр начального отдела артерии — 7—10 мм, по мере отделения боковых ветвей и приближения к селезенке ее ствол сужается. Основной ствол селезеночной артерии в воротах селезенки делится на две ветви: верхнюю и нижнюю. В ряде случаев она делится на 3—4 ветви.

В дальнейшем артериальные ветви в паренхиме или даже до погружения их в паренхиму распадаются на более мелкие ветви последующих порядков. Анастомозы между внутриорганными артериями селезенки редки и имеют небольшой диаметр. В норме селезеночная артерия представлена также полосой, ширина которой в 1,5—2 раза меньше, чем у вены.

Для лучшей дифференцировки селезенки от окружающих тканей, а также для улучшения визуализации изменений в самом органе проводится внутривенное болюсное контрастирование. Так как исследование селезенки проводится совместно с исследованием других органов брюшной полости, контрастирующий препарат вводится в объеме 80—120 мл со скоростью 3— 4 мл/с.

При этом в гиподенсных зонах плотность может сохраняться на исходном уровне или незначительно повышаться (до 70 HU). В гиперденсных участках плотность возрастает в 2,5— 3,5 раза. В эту фазу состояние паренхимы и ее изменения не оцениваются.

В венозную фазу паренхима селезенки вновь становится гомогенной, ее плотность выравнивается и может колебаться от 80 до 115 HU.

Патологические изменения целесообразно искать именно в венозную фазу, когда гомогенная паренхима хорошо отличается от патологических изменений.

Фиброзная капсула селезенки достаточно прочна, эластична и растяжима, что позволяет органу менять свой объем и предотвращает разрывы при травмах, подкапсульных гематомах и кистах.

Контрастирование помогает и в определении объема органа. Для этого обязательным условием является неподвижность сканируемого объекта, что достигается задержкой дыхания на глубоком вдохе и проведением исследования в режиме спиральной КТ.

К порокам и вариантам развития относятся полное отсутствие селезенки, дистопия, блуждающая селезенка, изменения формы и наличие добавочных долек селезенки, которые могут быть отшнурованы.

Добавочные дольки селезенки, как и незавершенное развитие, являются наиболее часто встречающейся аномалией развития. Внутренняя поверхность селезенки, ее верхний полюс, ворота или хвост ПЖ, реже область нижнего полюса или большой сальник являются местами прицельного исследования при поиске одной или нескольких добавочных долек селезенки.

Незавершенное развитие селезенки наиболее часто проявляется в виде частично неслив-шихся участков.

МРТ АНАТОМИЯ СЕЛЕЗЕНКИ

Неизмененная селезенка на Т1-ВИ имеет несколько большее время релаксации, чем паренхима печени, и характеризуется изоинтенсивным сигналом, более низким по сравнению с сигналом от печени. На Т2-ВИ селезенка имеет подчеркнуто высокую интенсивность сигнала и визуализируется как структура с более высокой интенсивностью сигнала по сравнению с печеночной паренхимой. Интенсивность сигнала селезенки соответствует параметрам кортикального слоя почек (см. рис. 11.9—11.12).

Рис. 11.24. MPT брюшной полости в аксиальной плоскости на уровне надпочечников.

а-Т1-ВИ;б-Т2-ВИ.

1 — аорта; 2 — нижняя полая вена; 3 — селезеночная артерия; 4 — общая печеночная артерия; 5 — чревный ствол; 6 — левый надпочечник; 7 — правый надпочечник; 8 — левая почка; 9 — желчный пузырь; 10 — Бертиниевы столбы левой почки.

Сосуды ворот селезенки хорошо видны во всех импульсных последовательностях (рис. 11.24). Селезеночная вена определяется как структура продолговатой формы, которая зачастую имеет горизонтальное расположение (см. рис. 11.12). Селезеночная вена используется в качестве ориентира для локализации хвоста и тела поджелудочной железы, которые располагаются кпереди от нее (см. рис. 11.12, 11.14). В области ворот внутриселезеночные сосуды видны как разветвляющиеся продолговатые структуры.